話の内容とプロフィール

今回の話は、ミャンマーの人たちからいろいろな意見が出るかもしれません。もしかしたら叱られるかもしれません。というのも、ミャンマー民族問題の起源はその独立の立役者のタキンたち、つまり「我らビルマ人協会」のナショナリストたちの問題でもあるという話をするからです。

ミャンマーにはあいからず民主化問題と民族問題という双子の政治問題があります。前者はもう大丈夫かな、解決とはいかずとも解消したかな、とおもったところでまたぶり返しています。民主化は10年だけのことだったのか、と嘆息する現状です。民主化問題は軍政の問題だ、だから1962年のネーウィン将軍によるクーデターから、というのは多くの皆さん、ご存知ではないでしょうか。

それでは、民族問題はどうでしょうか。

ミャンマーの民族問題は、端的には、国境の山岳部を拠点にする数多くの少数民族の武装組織と国軍が戦い続けているという問題です。それは、これらの団体が主張するように、ミャンマー社会と国家があまりにビルマ民族中心につくられすぎる、ということでもあります。やはり民族問題も中央政府の為政者の問題だと直感できるわけです。

では、それがいつ、どこに起源があって今に至るのかと問うと、たいていは、イギリス植民地時代の「分割統治」政策にあるとイギリス植民地主義のせいになります。この理解は多くのミャンマー史研究者の採用する定説で、ミャンマーの人たちの多くもそう信じています。でも、僕が調べてきたカレンの民族運動と民族問題の経緯からすると、どうもそうではありません。むしろ、アウンサンたちタキンのナショナリストたちとのあいだで政治問題となり、そして独立後にはカレンたちが武装蜂起していくのです。

カレン民族問題の歴史を素材に、ミャンマーの民族問題はタキンたちのミャンマーにおける民族事情への対応から起こったのだ、ということをお話しします。

≪プロフィール≫

東京出身です。1990年代にビルマ研究を始めました。2001年から2003年にかけて、大学院博士課程の時にミャンマーのヤンゴン大学にあった大学歴史研究センター(UHRC)に留学しました。2013年から大阪大学外国語学部ビルマ語専攻の教員です。ミャンマーと東南アジアの歴史・地域研究が専門です。

ミャンマーにはあいからず民主化問題と民族問題という双子の政治問題があります。前者はもう大丈夫かな、解決とはいかずとも解消したかな、とおもったところでまたぶり返しています。民主化は10年だけのことだったのか、と嘆息する現状です。民主化問題は軍政の問題だ、だから1962年のネーウィン将軍によるクーデターから、というのは多くの皆さん、ご存知ではないでしょうか。

それでは、民族問題はどうでしょうか。

ミャンマーの民族問題は、端的には、国境の山岳部を拠点にする数多くの少数民族の武装組織と国軍が戦い続けているという問題です。それは、これらの団体が主張するように、ミャンマー社会と国家があまりにビルマ民族中心につくられすぎる、ということでもあります。やはり民族問題も中央政府の為政者の問題だと直感できるわけです。

では、それがいつ、どこに起源があって今に至るのかと問うと、たいていは、イギリス植民地時代の「分割統治」政策にあるとイギリス植民地主義のせいになります。この理解は多くのミャンマー史研究者の採用する定説で、ミャンマーの人たちの多くもそう信じています。でも、僕が調べてきたカレンの民族運動と民族問題の経緯からすると、どうもそうではありません。むしろ、アウンサンたちタキンのナショナリストたちとのあいだで政治問題となり、そして独立後にはカレンたちが武装蜂起していくのです。

カレン民族問題の歴史を素材に、ミャンマーの民族問題はタキンたちのミャンマーにおける民族事情への対応から起こったのだ、ということをお話しします。

≪プロフィール≫

東京出身です。1990年代にビルマ研究を始めました。2001年から2003年にかけて、大学院博士課程の時にミャンマーのヤンゴン大学にあった大学歴史研究センター(UHRC)に留学しました。2013年から大阪大学外国語学部ビルマ語専攻の教員です。ミャンマーと東南アジアの歴史・地域研究が専門です。

【楽平家オンラインサロン 第18回報告】

今から3年ほど前の2019年、日本で働くことを選んだミャンマーの若者たちを日本に送り出すための民間機関で日本語を教えていました。ヤンゴン郊外にある大きな家で、地方から集まってきた若者たちとの共同生活でした。

カレン民族の生徒たちに連れて行ってもらった ST.PETER&PAUL'S 教会

(撮影者・小山麻子 撮影日2019年10月、ヤンゴン市インセイン)

<無断転載ご遠慮ください>

(撮影者・小山麻子 撮影日2019年10月、ヤンゴン市インセイン)

<無断転載ご遠慮ください>

生徒たちの多くはクリスチャンで、夜になると時々庭のマリア像の前で聖歌とお祈りを捧げます。ろうそくの光とともに幻想的な空間でした。その生徒の一部は今年冬の北海道の大雪に悪戦苦闘したりしながら老人ホームで働いています。200年前の宣教師も驚くでしょうね。

そして、ここで生まれたミャンマーのクリスチャンについての不思議な思いを、私は今でも持ち続けています。

今回の講師池田一人さんのノンストップ1時間集中講座(!)で、「カレンの歴史や民族とは」を解き明かしていただきました。でも、縦横無尽に時間と空間をひょいひょいと乗り越えて行き、カレンの歴史がすでに血肉となっている池田講師のお話を簡単に理解できるはずもなく、物事を見るとはこういうことかと感嘆するだけで精一杯でした。

そして、ここで生まれたミャンマーのクリスチャンについての不思議な思いを、私は今でも持ち続けています。

今回の講師池田一人さんのノンストップ1時間集中講座(!)で、「カレンの歴史や民族とは」を解き明かしていただきました。でも、縦横無尽に時間と空間をひょいひょいと乗り越えて行き、カレンの歴史がすでに血肉となっている池田講師のお話を簡単に理解できるはずもなく、物事を見るとはこういうことかと感嘆するだけで精一杯でした。

今回の具体的で詳細な報告は、池田講師の丁寧に書かれた当日の資料(添付ファイル)に委ねたいと思います。また、その資料の最後に惜しげもなくカレンについての研究論文などをあげていただいておりますので、是非ご覧ください。 咀嚼しきれないのにたくさんの不思議が増殖し続けていますが、感じたことなどを書き連ねます。

カレンのキリスト教

1810年代米国バプティスト宣教師がミャンマーでの布教を始め、1828年カレンのコータービューが初めて受洗して以降カレンを中心にキリスト教が広まっていきます。 カレンの人たちがキリスト教を受け入れる素地として、大昔、神から与えられた大切な本を失くしてしまったがいつか白い人がこの本を持ってくるという言い伝えがあり、それが聖書と米国人に重なったため拡がったと言われています。(参考:資料④2012「ビルマのキリスト教徒カレンをめぐる民族知識の形成史―カレン知の生成と『プアカニョウの歴史』の位置づけについて」【アンドモア参照】)

このコータービューを道案内としていくつもの山を超えながら宣教活動は進んだのだと思います。

その後宣教師によってカレンの文字が考案され、教会や学校で読み書きを学び教育を受け新しい知識を習得し、キリスト教徒カレンとしての自覚を高めていきます。今まではただ隣り合って暮らしていた人たちが、共通項のある集団として認識し、自分たちと違う人たちとの区別をしていったのでしょう。このあたり、後年に続くビルマ民族と対抗的になる端緒になったともいえるようです。

民族は歴史の中で作られていくと言われる通り、宣教によってキリスト教カレンが作られ、イギリス政庁がカテゴリー分けして民族を作り支配していき、今まで意識していなかった「民族」を意識しはじめたのでしょう。

このコータービューを道案内としていくつもの山を超えながら宣教活動は進んだのだと思います。

その後宣教師によってカレンの文字が考案され、教会や学校で読み書きを学び教育を受け新しい知識を習得し、キリスト教徒カレンとしての自覚を高めていきます。今まではただ隣り合って暮らしていた人たちが、共通項のある集団として認識し、自分たちと違う人たちとの区別をしていったのでしょう。このあたり、後年に続くビルマ民族と対抗的になる端緒になったともいえるようです。

民族は歴史の中で作られていくと言われる通り、宣教によってキリスト教カレンが作られ、イギリス政庁がカテゴリー分けして民族を作り支配していき、今まで意識していなかった「民族」を意識しはじめたのでしょう。

※画面共有資料 2

カレンの仏教

東部山岳地帯(辺境地域)と中央南部デルタ地帯(ビルマ管区)と広い地域に居住するカレンの人たち。およそ400~700万人と言われ、そのうち仏教徒は80%弱、キリスト教徒は15%強と言われています。 多数を占める仏教徒カレンはどうしていたのか? 1920年ごろまでカレンを意識することなく、ビルマ民族やモン民族と同じ仏教徒の仲間としてつながっていました。が、仏教徒ビルマ・ナショナリストとキリスト教徒カレンが対抗化していく中で、未開の野蛮なカレンの人たちがキリスト教に改宗したなどと喧伝され始めると、いやいや自分たちは正統な仏教徒と名乗りを始めました。(参考:文献③2009「ビルマ植民地末期における仏教徒カレンの歴史叙述―「カイン王統史」と「クゥイン御年代記」の主張と論理」、および2014「植民地期ビルマにおける「映画とカイン」論争―仏教徒カレンの民族的主張とその社会的文脈―」『言語文化研究』 (40), 11-37)

迫害もまた民族を作ると言われるとおり、自分たちに批判が向けられ攻撃され始めると、団結して民族の意識が高まっていくのでしょう。

迫害もまた民族を作ると言われるとおり、自分たちに批判が向けられ攻撃され始めると、団結して民族の意識が高まっていくのでしょう。

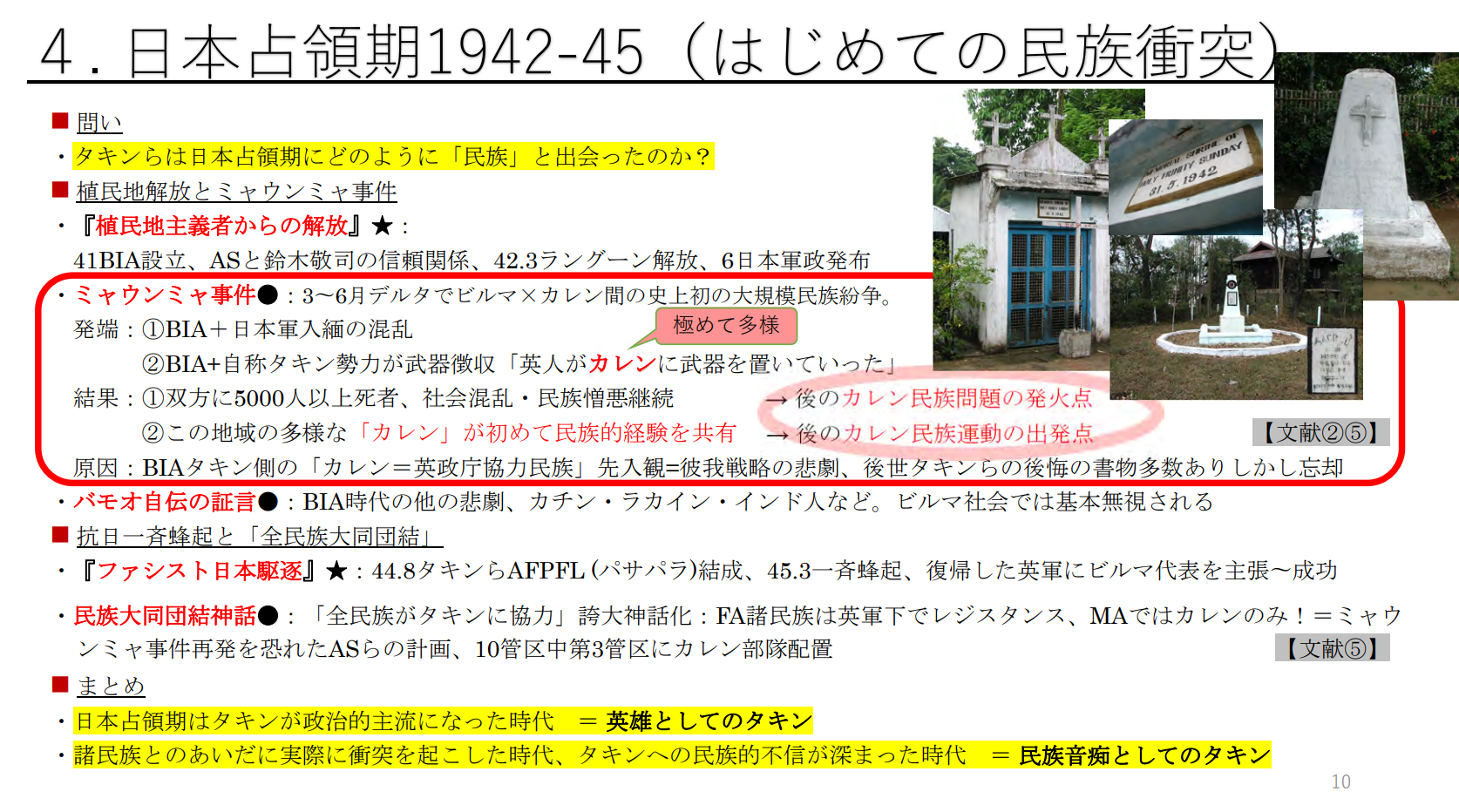

ミャウンミャ事件

1940年代前半、イギリス植民地からの解放を掲げるタキン党(「われらビルマ人協会」)と戦略的にビルマの地を活用したい日本軍南機関は手を組み、タキンの若者たちは日本で軍事訓練を受けました。そのミャンマーの青年たちがバンコクでBIA(ビルマ人民義勇軍)を旗揚げし、イギリス占領下のビルマに向かいます 。

この進軍時BIAは、撤退していくイギリス軍が「政庁協力民族」キリスト教徒カレンに武器を置いて行ったはずだと徴収を始めます。強硬な武器の現地調達は、次第に仏教徒カレンがカレンというだけで殺されていきます。同じ仏教を信じるビルマ族からの迫害は、仏教徒カレンから宗教を超えたひとつの「カレン民族」としての意識をはっきりとさせていきました。

1942年3月のデルタ地帯ミャウンミャでは、1万人以上の死者も出る大きな争いとなり、ビルマ対カレンの民族問題の発火点となりました。(参考:文献②2005「日本占領期ビルマにおけるミャウンミャ事件とカレンーシュウェトゥンチャをめぐる民族的経験についてー」⑤2012「日本占領期ビルマにおけるタキン=カレン関係―ミャウンミャ事件と抗日蜂起をめぐって」⑥2017「ミャンマーにおけるカレン民族問題の起源とタキン史観に関する覚書き」)

この事件のことを今ミャンマーで聞くことはありません。イギリス軍を追い払った英雄タキンにとって都合の悪いことは隠してしまう。歴史はなんとでもその時の為政者に都合の良いように書き換えることができるというお話を聞いて、何が真実なのか、歴史を学ぶことは複合的に物事をとらえる眼を養うことでもあると思います。 タキンに軍事支援を行った日本軍南機関の流れは今も続いているのではと思うと、ミャンマーの政治に日本は深く与していると感じます。

この進軍時BIAは、撤退していくイギリス軍が「政庁協力民族」キリスト教徒カレンに武器を置いて行ったはずだと徴収を始めます。強硬な武器の現地調達は、次第に仏教徒カレンがカレンというだけで殺されていきます。同じ仏教を信じるビルマ族からの迫害は、仏教徒カレンから宗教を超えたひとつの「カレン民族」としての意識をはっきりとさせていきました。

1942年3月のデルタ地帯ミャウンミャでは、1万人以上の死者も出る大きな争いとなり、ビルマ対カレンの民族問題の発火点となりました。(参考:文献②2005「日本占領期ビルマにおけるミャウンミャ事件とカレンーシュウェトゥンチャをめぐる民族的経験についてー」⑤2012「日本占領期ビルマにおけるタキン=カレン関係―ミャウンミャ事件と抗日蜂起をめぐって」⑥2017「ミャンマーにおけるカレン民族問題の起源とタキン史観に関する覚書き」)

この事件のことを今ミャンマーで聞くことはありません。イギリス軍を追い払った英雄タキンにとって都合の悪いことは隠してしまう。歴史はなんとでもその時の為政者に都合の良いように書き換えることができるというお話を聞いて、何が真実なのか、歴史を学ぶことは複合的に物事をとらえる眼を養うことでもあると思います。 タキンに軍事支援を行った日本軍南機関の流れは今も続いているのではと思うと、ミャンマーの政治に日本は深く与していると感じます。

※画面共有資料4

ASはアウンサン、FAは辺境地域、MAは中央部の管区ビルマ(MB)

ASはアウンサン、FAは辺境地域、MAは中央部の管区ビルマ(MB)

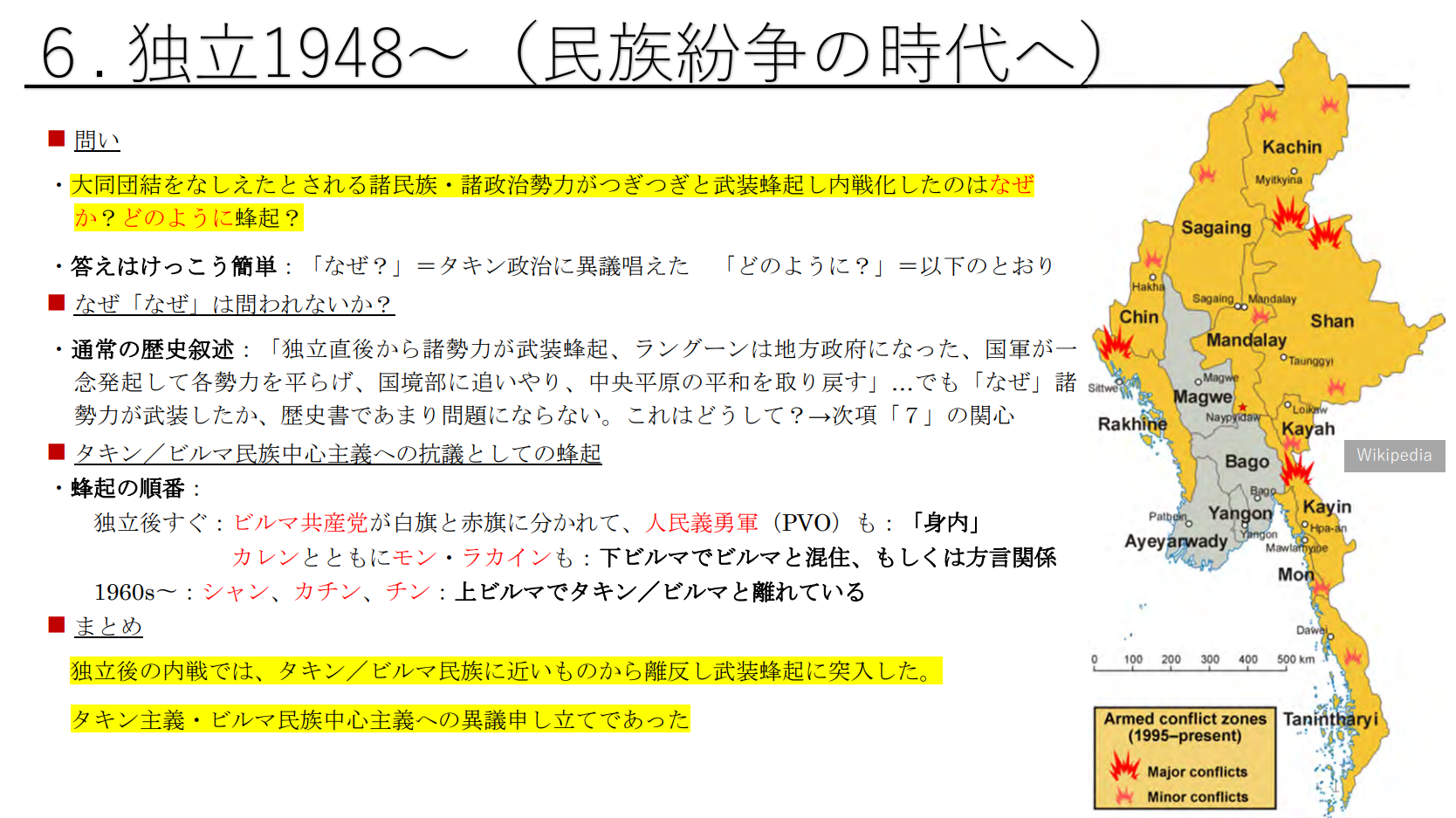

イギリス植民地からの独立

タキンと日本軍の戦いにより1942年イギリス軍は撤退しますが、ビルマの解放とはならずファシスト日本の占領に代わっただけであったので、裏切られたタキンは1945年抗日一斉蜂起します。 日本軍は敗退しイギリス軍がもどり10月にはイギリス政庁が復帰。タキンは独立交渉にあたって、辺境地域の統合問題に向き合っていきますが、もともと少数民族とともに活動する経験も少なく、少数民族と意見を交換し関係を構築することには疎く、自らの立場を押し通しました。

少数民族は独立ビルマに参加するのか新国家建設を目指すのか大きく揺れました。色々な民族・宗教の団体がカレンを名乗って民族運動に参画しそれぞれの力を巡って駆け引きを展開していました。この時の動きについては、資料①2000「ビルマ独立期におけるカレン民族運動」で詳しく知ることが出来ます。

デルタ地帯と山岳地帯にと広範囲に住むカレンが団結することは、ビルマ民族中心の国家建設を考えているタキンにとっては脅威であり、カレン諸派の分断工作を施します。

1948年1月ビルマ独立では、デルタでビルマ民族と混住するビルマ管区と、山岳辺境地帯のカレン州設立となりました。

少数民族は独立ビルマに参加するのか新国家建設を目指すのか大きく揺れました。色々な民族・宗教の団体がカレンを名乗って民族運動に参画しそれぞれの力を巡って駆け引きを展開していました。この時の動きについては、資料①2000「ビルマ独立期におけるカレン民族運動」で詳しく知ることが出来ます。

デルタ地帯と山岳地帯にと広範囲に住むカレンが団結することは、ビルマ民族中心の国家建設を考えているタキンにとっては脅威であり、カレン諸派の分断工作を施します。

1948年1月ビルマ独立では、デルタでビルマ民族と混住するビルマ管区と、山岳辺境地帯のカレン州設立となりました。

※画面共有資料3

BNはビルマナショナリスト、YMBA (仏教青年会)、GCBA (ビルマ人団体総評議会)

BNはビルマナショナリスト、YMBA (仏教青年会)、GCBA (ビルマ人団体総評議会)

※画面共有資料5

FACE(辺境地域調査委員会)

FACE(辺境地域調査委員会)

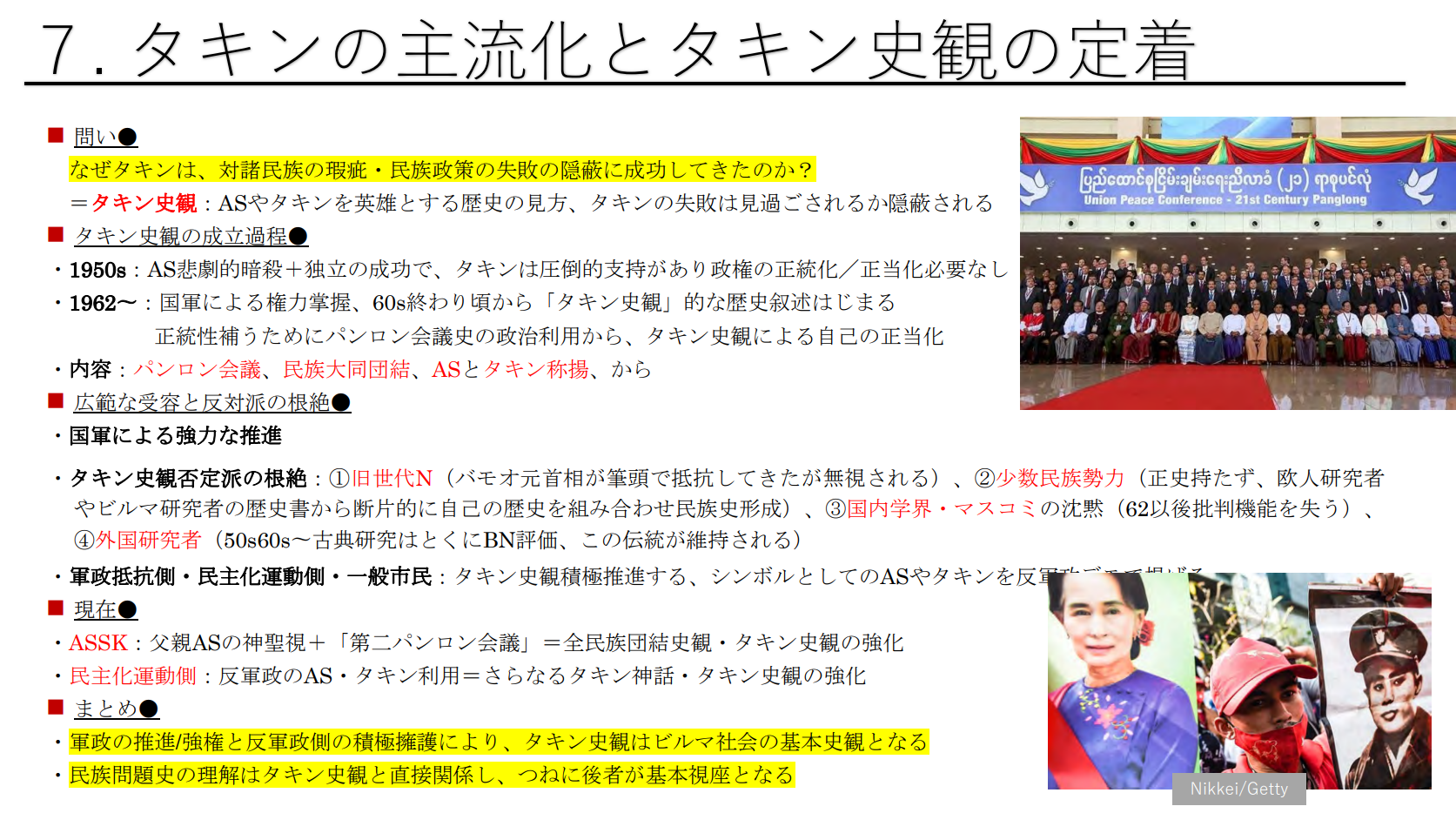

タキン政治

少数民族の声を聞かず抑え込んでの独立は、排他的な政策展開となったのでしょう。1948年にはタキンと共に戦っていた仲間から異議申し立ての声が沸き上がり、少数民族も続いて1949年1月にはKNU(カレン民族同盟)がラングーンで武装蜂起し、それから長きにわたる内戦へと現在に至っています。 また、1962年ネウィンによるクーデターは、国軍の力を使いビルマナショナリズムにとって都合の悪い事象を次々潰し、自分たちに都合の良いように歴史の物語を作り替え、声をあげる者もいなくなりました。

早世したアウンサウンの今の姿を見ることは出来ませんが 、独立の英雄として清廉潔白なまま多くの人々の中に生き続け、その娘であるアウンサンスーチーもまた父の開催した「パンロン会議」と同じ名称の会議を開催するなどタキン史観を引き継いでいるとも言えます。(参考:文献⑥2017「ミャンマーにおけるカレン民族問題の起源とタキン史観に関する覚書き」)

早世したアウンサウンの今の姿を見ることは出来ませんが 、独立の英雄として清廉潔白なまま多くの人々の中に生き続け、その娘であるアウンサンスーチーもまた父の開催した「パンロン会議」と同じ名称の会議を開催するなどタキン史観を引き継いでいるとも言えます。(参考:文献⑥2017「ミャンマーにおけるカレン民族問題の起源とタキン史観に関する覚書き」)

※画面共有資料6

※画面共有資料7

蛇足となりますが、バゴー管区タウングー近郊のカレンニー(カヤー)の住む村に行った時、大きな葉と枝を伸ばして日陰を作っている木立、赤土の乾いた道を散歩する牛、ミャンマーのどこにでもある農村と同じ風景を見ました。でも、精霊ナッの祠も仏塔も見かけません。村の入り口には十字架の塔、小さな教会のてっぺんにはマリア像、そして民家に集まる信者たちのお祈りの声が聞こえてきます。

カヤー民族の村の教会と民家での信者の集まり

(撮影者・小山麻子 撮影日2020年月、バゴー管区タウングー近郊)

<無断転載ご遠慮ください>

(撮影者・小山麻子 撮影日2020年月、バゴー管区タウングー近郊)

<無断転載ご遠慮ください>

この地続きに、仏教寺院があるかと思うと不思議でした。上空から眺めたら教会の十字架と仏教寺院が「モザイク」のように入り組み、そこで暮らす人々の日常生活はグラデーションに交わっているようです。長い時間をかけて、これもまた普通の風景になったのでしょう。

単線的なクリスチャンの不思議を、ミャンマー近代政治の嵐の中を宗教や民族を守って生き抜いてきた人たちのことを複眼的に読み解いて説明していただいた講座でした。そうした歴史を理解して、夢を抱いて来日する彼女・彼らをあるがままに受け入れ向かい合いたいと思います。そして、これからも学びは続きます。

単線的なクリスチャンの不思議を、ミャンマー近代政治の嵐の中を宗教や民族を守って生き抜いてきた人たちのことを複眼的に読み解いて説明していただいた講座でした。そうした歴史を理解して、夢を抱いて来日する彼女・彼らをあるがままに受け入れ向かい合いたいと思います。そして、これからも学びは続きます。

Q & A

- Q1:仏教徒カレンはどうして自分たちをカレンと認識していなかったか?自分自身のアイデンティティーをどう捉えていたか。A:「民族」というのは必ずしも必要とされるアイデンティティーではない。近代国家で国家の作用を受けている、大都市に住んでいる人たちが「民族」という単語に自らを引き寄せて同一性を確認することはある。

前近代あるいは国家から非常に離れたところにいる、例えばラカインの田舎にいる人にとって民族というのは意味をもたないものであり、日々の生活の中では意識されないことが多い。

植民地時代に、田舎の農民だった仏教徒のカレンの人たちには、カレンとしてのアイデンティティーは必要とされなかった。それに対し、キリスト教徒カレンは小さい頃から教会や学校で行われる宣教の中でひたすらカレンカレンと言われ、19世紀の初めからそのような環境のもとにあるコミュニティでは、早くからカレンという意識を持ち始めていた。

19世紀のビルマ人にとってビルマというアイデンティティーは感じていない。ビルマ人が自分のことをアイデンティファイされるのは、19世紀の終わりから20世紀ビルマナショナリズムの影響によりビルマ人というアイデンティティーが拡がっていく。

1886年ビルマが植民地化され、各地で反乱が起きる。その当時の反乱文には「ビルマ人」という言葉は出てこず、「下流地方の宗教を信じる者たち」「王様にかしずく者たち」という言葉で表現されている。

1910年20年代の農民反乱の文書で「ビルマ」という言葉が出てくる。民族とアイデンティティーこそは、ビルマナショナリズムが生れるちょっと前から急速に、しかしまだらに拡がっていった。

田舎に住む仏教徒カレンにとっては、カレンというアイデンティティーを必要としない生活をしているということである。 - Q2:第2次世界大戦後、民族自立、法的な地位を確立させる動きがあったが、「民族」と言う場合ビルマの文脈で言う政治的、歴史的に言う民族と、法的にいう民族とは次元の異なる話となる。

ビルマの文脈で話をする時いつも法的な部分での言説が抜け落ちている。法的な部分と歴史と政治的な民族の橋渡しをどうしていったらいいか。A:法的な部分とは民族を理由とした迫害や難民流出の時に、国際社会が動く時の基本的な原理を求めることから始まる。国際社会の事案であるとか何らかの対処しなければならない大きな国際コミュニティの問題となった時に法的な観念が重要になる。

歴史家的な立場から見ると、ビルマのこういう人権侵害状況が国際社会の関心対象となる保護すべき対象となるのは相当後の時代になる。

その時代1990年代ビルマの領域にも法的な意味での民族という議論が発生していくと思う。目の前で人権侵害が行われている、それをどうにかせねばならないという切迫した状況の中、強力な根拠を求めるというところから生まれる状況である。 - Q3:GCBA(ビルマ人団体総評議会1920年設立)系政治家からタキン党(1930年設立)系政治家に知見の共有が行われることはなかったのか。A:アウンサンとバモオ(初代植民地政府首相)の関係から言えばむしろライバルで、1942~45年の日本占領期には深いやり取りをしている。

1930年の状況下ではGCBA系のナショナリストが主流。タキン党はまだ小僧っこ。小僧っこながら、1937か8年ぐらいから人気が出始める。15歳も20歳も年上のGCBA系のナショナリストにすればおもしろくない。そんなに交流はなかったと想像する。アウンサンは第2世代(GCBA系)といわれるウー・ソオに殺されたと言われている。 - Q4:第2次世界大戦から終わるまでを書いたメアリー・キャラハンさんの本【アンドモア参照】では、国軍が作られていくプロセスの中で、第2次世界大戦中色んなミリシア(義勇軍)があって、BIA(ビルマ独立義勇軍)は色んな人を吸収していったとある。第2次世界大戦後も各地にミリシアが散らばっていてAFPFL(反ファシスト人民自由連盟・通称パサパラ)政権も非公式に同盟を組まないと維持できなかったという指摘がある。カレンの方はどうだったのか。マフィアのような人や政治団体など色んな勢力との統合や分裂があったと思うがそのあたりを教えていただきたい。A:群雄割拠状態だったのは間違いない。地方ボスがたくさんいた。

参考文献①2000「ビルマ独立期におけるカレン民族運動」を読んで欲しい。

カレンの中にも地域政党やグループがたくさんあって、私は主流派のKNU(カレン民族同盟 1947年2月結成)を取り上げた。AFPFLにつながっていくKYO(カレン青年機構)もいて、おもにデルタ地帯に基盤を持っていた。タウングーには地元の有力者であるジョンソン・D・ポーミン議員と背後にカルト系集団を抱える一団もいた。

サルウィン地方(シャン州サルウィン川沿い)にもカレンの集団がいくつか作られた。また、今はカレンと別民族とされているパオ系(言語的にはカレンの一支族言語グループ)も1947年のカレン政治が高まる中で自分たちもカレンであると手をあげた。

この1947年のカレン政治の磁場は、○○カレンと次々と名乗りをあげさせていった。有象無象のカレンを名乗る人、グループが出てきた。これらをどうやって束ねていくかという政治が1947年1年間行われた。 - Q5:パオの人たちは、最初はカレンの人たちに加わろうとネゴシエートしていくが、それがカレンから独立してシャン州でソーボア(藩王)との内戦になっていくプロセスがおもしろいと思っている。A:民族を固定的に考える必要がないということを、まさに表している。1947年の政治を見ると、この流れに乗ればいい権利が貰えるかも有利かもしれないと手を挙げていた訳です。パオのように、今では周縁的別民族とみられる人がカレンと名乗りをあげていたのです。

実際に政治的なアイデンティティーが付与されたり、団体が出来上がって新しい民族が出来上がってくる。まさしくアイデンティティーの政治です。1947年の中で行われていたということです。 - Q6:独立後もその流れをひきついで、民族間での政治・アイデンティティーを植え付けて宗教も含めてますます混乱に陥ったと理解していいか。A:どこから見るかによる。中央政権のビルマナショナリズムをドライビングフォース(推し進める力)にした政治の中で、あなたはカレン、あなたはシャンという固定化したアイデンティティーをそういう枠の中で政治がなされていこうとしていた。 が、強い強制力とか規範がない田舎とか、少数民族同士の武装団体組織の争いの中で、アイデンティティーが揺れ動いていく。様々なあたらしいものを生み出す可能性はいくらでもあった。

マーティン・スミスさんの『ビルマ:反乱と民族の政治』【アンドモア参照】を読むとそうした状況の話が多く出てくる。そのひとつに、パオの話も出てくる。1947年にカレンと手を挙げたが、その後独自のパオの政治組織を立ち上げ、政治闘争をしていく。 - Q7:2021年2月の国軍のクーデターは何のためか。タキン史観とどう関連するのか。A:長い歴史の中で見ると、1950年代の各戦線での勝利などで一体性を高めていく。

1962年以降政権を握って、国防協会ができて経済基盤を作り始め、1990年代以降利益団体となって行く。決して捨てることのできない既得権益を握ってそれ自体として組織を存続しようとする動機が働く。そういう中でクーデターが起きたと言える。自己の存在を色々な状況下でおまえ何者だ、おまえ何でこんなことやってるの、お前らの正当性はどこにあるんだと問われることはしばしばある。その時戻っていくのはタキン、ビルマナショナリストの系譜上にある源にあると。その時に使われるのがタキン史観的な論理となる。 - Q8:政治というのは既得権益の分け合いとか妥協だと思う。カレンとかシャンとか関係なく平和に暮らしていたが、歴史が動く時に誰が既得権益を得るかという段階になって民族問題が政治に利用されてしまったという風に思っていいだろうか? ビルマという国名が正しいのか正しくないのか。日本でも、倭の国とか、にほんとか、ジャポンとか色々な言い方があるけれど、私たちには自然に感じることで政治とは関係ない。それがビルマではそれがすごく問題になるというのは、やっぱりミャンマーの民族問題というゆえん。既得権益に根差すものだから今もそういうことがクーデターとして起こっていると思っている。肌で感じる。A:民族の政治というのは観察できることだが、全てが説明できるとは思っていない。民族の発端についてひとつの理解を提示した。それがわかっていたら、民族問題解決するのかと言われればそれは出来ない。

カレンという問題そういうところから始まるが、始まったら自動仕掛けの人形、一度スイッチが入ると色々なところに経済的な問題も広がっていく。 民族問題は経済問題という考え方がある。カレンの政治の中にもその論理は働いている。民族問題紛争が続いていくと誰が得したとかそうしたことがひたすら自己増殖的に拡がっていく。

一番最初の原因を明らかにしたからと言って、今増殖しつくして複雑化した今の問題を解決できるわけではない。 例えばKNUは1949年1月に武装闘争を起こして反乱を起こすが、70年代タイビルマ国境に拠点を構えて自らの解放区を運営していく。運営していると、タイとの関税をとってチーク材をタイに流したり、中で取れる自然資源を切り売りして大儲けをしていくなど別の側面が出てくる。KNUのこの紛争を一番最初のタキンとのボタンを正したからと言って、70年代80年代90年代のカレンの問題が解決するかと言えば解決しない。 自己増殖的に色んな所に拡がっていく状況があるということだ。

(記事執筆:小山麻子)

<無断転載ご遠慮ください>

<無断転載ご遠慮ください>

アンドモア

〇 今回のお話しの「画面共有資料」のPDFは、以下のネットドライブに置かれています。

https://1drv.ms/f/s!AuVTd5J9hBgwnO4mp2a8lFny2fpG2g

上記サイトには、今回のお話しに関する文献のPDFもありますので、ご参照ください。

https://1drv.ms/f/s!AuVTd5J9hBgwnO4mp2a8lFny2fpG2g

上記サイトには、今回のお話しに関する文献のPDFもありますので、ご参照ください。

〇 本文中の、カレンの「失われた本」に関する伝承は、以下です。

~

〇 本文Q&A中に記載の書籍の書誌情報は、以下です。

・メアリー・キャラハンさんの本;

Mary P. Callahan, "Making Enemies: War and State Building in Burma",Ithaca, NY / Cornell University Press / 2004 & Singapore / Singapore University Press / 2004

・マーティン・スミスさんの「ビルマ:反乱と民族の政治」の本;

Martin Smith, "Burma:Insurgency and the Politics of Ethnicity", London/Bllomsburry Publishing/1991

(なお、タイトルの邦訳は、池田一人さんによります)

・メアリー・キャラハンさんの本;

Mary P. Callahan, "Making Enemies: War and State Building in Burma",Ithaca, NY / Cornell University Press / 2004 & Singapore / Singapore University Press / 2004

・マーティン・スミスさんの「ビルマ:反乱と民族の政治」の本;

Martin Smith, "Burma:Insurgency and the Politics of Ethnicity", London/Bllomsburry Publishing/1991

(なお、タイトルの邦訳は、池田一人さんによります)

»

〇 池田和人さんから、『アンドモア』掲載に当たり、「追記」が 送られてきました。

この度はミャンマーのカレンの歴史のことを聞いていただきありがとうございました。

歴史は現在の問題意識で異なった姿を見せ、異なった過去は新しい現在の理解をもたらしてくれます。

そういった意味で、ミャンマーのロヒンギャ問題という現在は、異なったミャンマーの過去をあらわにしてくれると感じながら、現在、ラカイン地方の歴史について取り組んでいます。この土地は南アジアと東南アジア、上座部仏教世界とイスラーム世界の境域です。でも、この規定じたいも歴史的なものであり、「南アジア」と「東南アジア」という地域区分はたぶんここ100年くらいの産物ですし、ここの住人がふたつの宗教を対立的に捉えるようになったのはそう昔のことではありません。ラカインの過去とロヒンギャ問題の現在も、現在と過去がたがいに往還する歴史の光を通して見直すと、おおいに異なったすがたが見えてきます。

さしあたりポイントは、この地域の王朝期の歴史、植民地期の概念の変化と目線の政治、そして1950年代ウー・ヌ時代の政治あたりにありそうです。

15世紀に成立したラカインのムラウ朝は、上座部仏教を支配原理にしながらもインド洋にひらかれた交易国家として商人の多数を占めるイスラームに寛容でありました。すぐ北にはムスリム諸王国が栄え、16世紀になると西方からムガル帝国の圧迫は強くなります。チッタゴンというベンガル湾随一の良港を100年のあいだ支配下に置いたことが、この宗教を意識しない理由の一つだったかもしれません。そして、王都ムラウ(ミャウッウー)にも多くのムスリムが住み、周辺にもムスリム村が多くありました。両者間がとげとげとしたものになり始めるのはどうやらチッタゴンを喪失してから、17世紀後半頃からかもしれません。ラカインは18世紀末にミャンマー王朝によって征服され、北部は40年のあいだ荒廃したといいます。

でも、王朝期の「イスラーム教徒」と「仏教徒」をそのまま現在のそれらのカテゴリーと同一視していいのでしょうか。

そもそも、くに/国家のかたち、国境や領域の概念、支配のあり方、民族の観念、宗教の観念、そして言葉すら、みんな長い時間の流れで変容しているのです。そのとき、彼らは対立者を何者と見てきたんでしょうか、同一領域に住んでいても無関心な隣人だったかもしれませんし、商売関係は平和理に行なっていたかもしれません。外部者はどう記録したんでしょうか、そこに記録者固有の偏見やフィルターはなかったでしょうか。記録者が欧米人だったらなおさら、どんなフィルターだったか批判的に検証せねばなりません。そして後世、その対立はどのように解釈されていったのでしょうか。

植民地期の人口調査や行政文書に依拠して、この時期の「イスラーム教徒」や「ロヒンギャ」「インド人」が語られ研究されます。多くの場合、確固とした印象を与える人口数や移民数の数字の意味、先入観が検討の俎上に載せられていません。

英領期の人口センサスは、いままで在地のひとびとにとって存在していなかった近代国境・州境・管区境界を区切って、その区域ごとに、英人がきめた民族カテゴリー(「ビルマ人」「カレン人」「インド人」「アラカン人」…)や宗教カテゴリー(「仏教徒」「イスラーム教徒」…)にしたがって各要素の数量を計測します。すると、ラカインにおけるベンガル語チッタゴン南方方言(いま「ロヒンギャ語」と呼ばれます)を話す人も、ヤンゴン在住の南インド出身者もおなじ「インド人」でカテゴライズされてしまう場合が、じつに多くあります。むろん両者はまったく異なる人々です。

また、ベンガルとラカインの境目はイギリスがここを英領化した1826年前から英人によって観念され、やがて英人が描く諸種の地図に境界が書き込まれました。ナーフ川はそんな境界のひとつです。でも、当地に住むムスリムも仏教徒も、ここに線が引かれていることなど、ながらく意識してきませんでした。当地の住民は王朝期からながらくこの肥沃な土地に宗教別に村を形成して住んできて、戦災で避難し、経済活況で戻ってきて生活を営んでいたのです。

「移民」は、このイギリス人が地図の上に記した境界を越える存在としてイギリスの行政文書のうえで実体化し、そして外の世界にも伝えられていきました。紙に印刷され出版され、合理的な数値と記述の体裁を装った植民地行政文書の記述は後世の学者たちにも訴求力のある一級資料になります。こうして、後世の観察者や学者のおおくは、ロヒンギャを、この境界を越える「インド人」の「移民」として見ることになるのです。でも、仏教徒は北上しても南下しても(チッタゴンにはラカイン系の仏教徒が王朝期から住んでいます!)、多くの場合「移民」ととらえられることはありません。じつは行政文書の一部では、彼らも移民として数値化されることもありますが、これは読み手の研究者側が無視をするのです。それは読み手の頭に、「ロヒンギャは移民であり、仏教徒のラカイン人は土着民である」という予断がすでにあるからです。

1948年のビルマ独立から1962年のネーウィンによるクーデターまでのウー・ヌ時代は、ビルマ近現代史研究であまり人気のある時期ではありません。ビルマ独立を達成して議会制民主主義を旨とした政治体制で出発したけれど、内戦が起こって主流派ビルマ人諸組織が四分五裂して政治が混乱した時期です。でも、もしかしたらこの時期は、この新しい国民国家ビルマの枠を諸主体が受け入れ、さまざまな結びつきと自己の位置付けを工夫しよう、交渉しよう、きびしい争いになることも失敗することもあったが、それなりに共存を模索しようとした時期ではないか、と思うのです。東南アジアの新生国民国家はみな、この時期、新しい民主主義の構築に失敗し、この苦い経験は、のちにみずからの身の丈に合った民主主義や国のあり方を模索することの肥やしになっていきます。ビルマは、この「肥やし」がネーウィン体制によって全否定されてしまい、この時期の遺産は引き継がれませんでした。

さて、この時期はじつは、ラカインのムスリムにとっても新生ビルマに自らを位置付けようとした時期だったと思うのです。「ロヒンギャ」という名乗りは50年代にヤンゴン在住のラカイン・ムスリムの学生や政治家によって生まれていますが、この名の発明は、ビルマに民族として位置付けよう、受容してもらおうという意思表明だったと解釈するべきなのではないか、と思うのです。このこころみはウー・ヌ首相の呼応を得て、なんと1961年にはラカイン最北端に彼らの自治区が成立し、ロヒンギャ放送も開始されるのです。ネーウィンのクーデターまで。

この問題意識、この光のもとで50年代ビルマを再評価すると、ロヒンギャ問題だけではなくビルマの近現代史をあらたに組み直すことができるはずです。

ビルマ史はまだまだ謎だらけで豊かな歴史解釈ができます。そしてその歴史解釈は、ミャンマーの現在に新しい理解をもたらしてくれます。ラカインとビルマの歴史の諸過程と諸要素を丁寧に解き明かして多様な解釈をほどこすと、この土地の輻輳した「過去」の諸相が見えてきて、硬直した「現在」に新しいアプローチをすることができるようになるはずです。

(2022.6/4記)

この度はミャンマーのカレンの歴史のことを聞いていただきありがとうございました。

歴史は現在の問題意識で異なった姿を見せ、異なった過去は新しい現在の理解をもたらしてくれます。

そういった意味で、ミャンマーのロヒンギャ問題という現在は、異なったミャンマーの過去をあらわにしてくれると感じながら、現在、ラカイン地方の歴史について取り組んでいます。この土地は南アジアと東南アジア、上座部仏教世界とイスラーム世界の境域です。でも、この規定じたいも歴史的なものであり、「南アジア」と「東南アジア」という地域区分はたぶんここ100年くらいの産物ですし、ここの住人がふたつの宗教を対立的に捉えるようになったのはそう昔のことではありません。ラカインの過去とロヒンギャ問題の現在も、現在と過去がたがいに往還する歴史の光を通して見直すと、おおいに異なったすがたが見えてきます。

さしあたりポイントは、この地域の王朝期の歴史、植民地期の概念の変化と目線の政治、そして1950年代ウー・ヌ時代の政治あたりにありそうです。

15世紀に成立したラカインのムラウ朝は、上座部仏教を支配原理にしながらもインド洋にひらかれた交易国家として商人の多数を占めるイスラームに寛容でありました。すぐ北にはムスリム諸王国が栄え、16世紀になると西方からムガル帝国の圧迫は強くなります。チッタゴンというベンガル湾随一の良港を100年のあいだ支配下に置いたことが、この宗教を意識しない理由の一つだったかもしれません。そして、王都ムラウ(ミャウッウー)にも多くのムスリムが住み、周辺にもムスリム村が多くありました。両者間がとげとげとしたものになり始めるのはどうやらチッタゴンを喪失してから、17世紀後半頃からかもしれません。ラカインは18世紀末にミャンマー王朝によって征服され、北部は40年のあいだ荒廃したといいます。

でも、王朝期の「イスラーム教徒」と「仏教徒」をそのまま現在のそれらのカテゴリーと同一視していいのでしょうか。

そもそも、くに/国家のかたち、国境や領域の概念、支配のあり方、民族の観念、宗教の観念、そして言葉すら、みんな長い時間の流れで変容しているのです。そのとき、彼らは対立者を何者と見てきたんでしょうか、同一領域に住んでいても無関心な隣人だったかもしれませんし、商売関係は平和理に行なっていたかもしれません。外部者はどう記録したんでしょうか、そこに記録者固有の偏見やフィルターはなかったでしょうか。記録者が欧米人だったらなおさら、どんなフィルターだったか批判的に検証せねばなりません。そして後世、その対立はどのように解釈されていったのでしょうか。

植民地期の人口調査や行政文書に依拠して、この時期の「イスラーム教徒」や「ロヒンギャ」「インド人」が語られ研究されます。多くの場合、確固とした印象を与える人口数や移民数の数字の意味、先入観が検討の俎上に載せられていません。

英領期の人口センサスは、いままで在地のひとびとにとって存在していなかった近代国境・州境・管区境界を区切って、その区域ごとに、英人がきめた民族カテゴリー(「ビルマ人」「カレン人」「インド人」「アラカン人」…)や宗教カテゴリー(「仏教徒」「イスラーム教徒」…)にしたがって各要素の数量を計測します。すると、ラカインにおけるベンガル語チッタゴン南方方言(いま「ロヒンギャ語」と呼ばれます)を話す人も、ヤンゴン在住の南インド出身者もおなじ「インド人」でカテゴライズされてしまう場合が、じつに多くあります。むろん両者はまったく異なる人々です。

また、ベンガルとラカインの境目はイギリスがここを英領化した1826年前から英人によって観念され、やがて英人が描く諸種の地図に境界が書き込まれました。ナーフ川はそんな境界のひとつです。でも、当地に住むムスリムも仏教徒も、ここに線が引かれていることなど、ながらく意識してきませんでした。当地の住民は王朝期からながらくこの肥沃な土地に宗教別に村を形成して住んできて、戦災で避難し、経済活況で戻ってきて生活を営んでいたのです。

「移民」は、このイギリス人が地図の上に記した境界を越える存在としてイギリスの行政文書のうえで実体化し、そして外の世界にも伝えられていきました。紙に印刷され出版され、合理的な数値と記述の体裁を装った植民地行政文書の記述は後世の学者たちにも訴求力のある一級資料になります。こうして、後世の観察者や学者のおおくは、ロヒンギャを、この境界を越える「インド人」の「移民」として見ることになるのです。でも、仏教徒は北上しても南下しても(チッタゴンにはラカイン系の仏教徒が王朝期から住んでいます!)、多くの場合「移民」ととらえられることはありません。じつは行政文書の一部では、彼らも移民として数値化されることもありますが、これは読み手の研究者側が無視をするのです。それは読み手の頭に、「ロヒンギャは移民であり、仏教徒のラカイン人は土着民である」という予断がすでにあるからです。

1948年のビルマ独立から1962年のネーウィンによるクーデターまでのウー・ヌ時代は、ビルマ近現代史研究であまり人気のある時期ではありません。ビルマ独立を達成して議会制民主主義を旨とした政治体制で出発したけれど、内戦が起こって主流派ビルマ人諸組織が四分五裂して政治が混乱した時期です。でも、もしかしたらこの時期は、この新しい国民国家ビルマの枠を諸主体が受け入れ、さまざまな結びつきと自己の位置付けを工夫しよう、交渉しよう、きびしい争いになることも失敗することもあったが、それなりに共存を模索しようとした時期ではないか、と思うのです。東南アジアの新生国民国家はみな、この時期、新しい民主主義の構築に失敗し、この苦い経験は、のちにみずからの身の丈に合った民主主義や国のあり方を模索することの肥やしになっていきます。ビルマは、この「肥やし」がネーウィン体制によって全否定されてしまい、この時期の遺産は引き継がれませんでした。

さて、この時期はじつは、ラカインのムスリムにとっても新生ビルマに自らを位置付けようとした時期だったと思うのです。「ロヒンギャ」という名乗りは50年代にヤンゴン在住のラカイン・ムスリムの学生や政治家によって生まれていますが、この名の発明は、ビルマに民族として位置付けよう、受容してもらおうという意思表明だったと解釈するべきなのではないか、と思うのです。このこころみはウー・ヌ首相の呼応を得て、なんと1961年にはラカイン最北端に彼らの自治区が成立し、ロヒンギャ放送も開始されるのです。ネーウィンのクーデターまで。

この問題意識、この光のもとで50年代ビルマを再評価すると、ロヒンギャ問題だけではなくビルマの近現代史をあらたに組み直すことができるはずです。

ビルマ史はまだまだ謎だらけで豊かな歴史解釈ができます。そしてその歴史解釈は、ミャンマーの現在に新しい理解をもたらしてくれます。ラカインとビルマの歴史の諸過程と諸要素を丁寧に解き明かして多様な解釈をほどこすと、この土地の輻輳した「過去」の諸相が見えてきて、硬直した「現在」に新しいアプローチをすることができるようになるはずです。

(2022.6/4記)

»

〇 オンラインサロン終了後の次の問答もご覧ください。

Q(2月10日付)

昨日の池田先生のお話し大変参考になりました。若し可能であれば、次のようなこともお教え願えれば幸いです。

お話しで気になりました事は、タキン党に内在する「民族音痴」が現在の民族間の大きな問題の原因であることはよくわかりますが、その「民族音痴」をもたらした大きな遠因はイギリスの植民地政策にあるとは考えられませんか。イギリスに限らずヨーロッパの植民地政策の流れが、現在の中近東、アフリカの紛争の根本にあることを考えれば、ビルマだけが例外的にイギリスの植民地政策に外れた発展を遂げたとは考え難いように思えます。

また、歴史書を見ますと、イギリスのビルマ植民地軍で優遇されたのはカレン族とカチン族であり、ビルマ族は将校にはなれなかった、と記載がありますが、これは間違いなのでしょうか。最も、優遇されたのはキリスト教徒である民族内でも少数派だった、という事もあるかもしれません。カチン族にもカレン族と共通の歴史的認識を持っても良いものでしょうか。

ASの対日離反後、FA民族は英軍下で対日レジスタンスとありますが、「敵の敵は味方」という意識でタキンとFA民族が近づくという事はなかったのでしょうか。地理的に難しかったのかな。

ミャウンミャ事件は読んだような気もしていましたが、重要性は認識していませんでした。ただ、これが遠く離れた(恐らく交流もほとんどない)カレン州の民族主義感覚を高めたとは、考えにくいのですが、如何でしょうか。

独立後、タキン党が最初に内部分裂して、内戦になったという経緯は分かりますが、これがなぜ「タキン主義、ビルマ族民族中心主義への異議」となったのか、何故この分裂の動きがビルマ族と周辺の民族との闘争の原因になったのか、よくわかりませんでした。タキンが分裂したのは、その中のビルマ族以外の人たちが分かれて行ったのでしょうか。

戦後を通じてタキン党の隠ぺい工作が成功し、それが唯一の合法的な、真っ当な政党であるという歴史を残すようになったことは本当だと思いました。日本の歴史が、明治維新後を「薩長史観」で正当化したような感覚です。

岡田 茂

Q(2月10日付)

昨日の池田先生のお話し大変参考になりました。若し可能であれば、次のようなこともお教え願えれば幸いです。

お話しで気になりました事は、タキン党に内在する「民族音痴」が現在の民族間の大きな問題の原因であることはよくわかりますが、その「民族音痴」をもたらした大きな遠因はイギリスの植民地政策にあるとは考えられませんか。イギリスに限らずヨーロッパの植民地政策の流れが、現在の中近東、アフリカの紛争の根本にあることを考えれば、ビルマだけが例外的にイギリスの植民地政策に外れた発展を遂げたとは考え難いように思えます。

また、歴史書を見ますと、イギリスのビルマ植民地軍で優遇されたのはカレン族とカチン族であり、ビルマ族は将校にはなれなかった、と記載がありますが、これは間違いなのでしょうか。最も、優遇されたのはキリスト教徒である民族内でも少数派だった、という事もあるかもしれません。カチン族にもカレン族と共通の歴史的認識を持っても良いものでしょうか。

ASの対日離反後、FA民族は英軍下で対日レジスタンスとありますが、「敵の敵は味方」という意識でタキンとFA民族が近づくという事はなかったのでしょうか。地理的に難しかったのかな。

ミャウンミャ事件は読んだような気もしていましたが、重要性は認識していませんでした。ただ、これが遠く離れた(恐らく交流もほとんどない)カレン州の民族主義感覚を高めたとは、考えにくいのですが、如何でしょうか。

独立後、タキン党が最初に内部分裂して、内戦になったという経緯は分かりますが、これがなぜ「タキン主義、ビルマ族民族中心主義への異議」となったのか、何故この分裂の動きがビルマ族と周辺の民族との闘争の原因になったのか、よくわかりませんでした。タキンが分裂したのは、その中のビルマ族以外の人たちが分かれて行ったのでしょうか。

戦後を通じてタキン党の隠ぺい工作が成功し、それが唯一の合法的な、真っ当な政党であるという歴史を残すようになったことは本当だと思いました。日本の歴史が、明治維新後を「薩長史観」で正当化したような感覚です。

岡田 茂

A(2月14日付)

たくさんの方々に聞いていただき、まことにありがとうございました。限られた時間で、もろもろ分かりにくい話や細部もあったと思います。

以下、ご質問くださったことにお答えいたします。

池田 一人

たくさんの方々に聞いていただき、まことにありがとうございました。限られた時間で、もろもろ分かりにくい話や細部もあったと思います。

以下、ご質問くださったことにお答えいたします。

池田 一人

- Q①お話しで気になりました事は、タキン党に内在する「民族音痴」が現在の民族間の大きな問題の原因であることはよくわかりますが、その「民族音痴」をもたらした大きな遠因はイギリスの植民地政策にあるとは考えられませんか。イギリスに限らずヨーロッパの植民地政策の流れが、現在の中近東、アフリカの紛争の根本にあることを考えれば、ビルマだけげ例外的にイギリスの植民地政策に外れた発展を遂げたとは考え難いように思えます。A「現在の民族問題」と「過去の植民地支配(A)」を因果関係で結びつけるときに、さまざまな注意点があります。池田の議論はこれに加えて、「植民地期〜戦後のタキン運動・支配(B)」との関係も考慮に入れて考える、という前提で話しました。こうしたとき、現在の民族問題を継続させている要因として、Bの方が断然大きいですね。70年以上前に直接作用をやめたAよりも、現在に至るまで作用し続けているBの内容を検討すると、そう言えると思います。Bはタキン史観によって民族問題との関連性をほとんど検討されていない現状があります。それが僕の話の後半の主題になりました。

さて、Aは民族問題ともちろん無関係ではないと思います。「遠因」をどんなイメージで考えるか、ということがあると思います。分割統治は被支配者を分断して扱いに差をつけ、互いに反目させて支配をしやすくする、というのがローマ帝国やインド植民地統治で(日本の世界史教育で)使われる意味合いです。問題はビルマを支配した統治者がその意図を持っていたかですが、これは立証できていません。

ちなみにインド植民地研究をされている粟屋利江さん(東京外大)は、インドでの植民地統治も単純に「分割統治であった」とすることはできない旨論じられております(岩波のブックレット、だったと思います)。イギリスは各勢力間で「公平なアンパイアとしての振る舞おうとした」と論じております。ビルマもそうであったともいます。

で、カレンは従来、イギリスの優遇を受けた代表的な民族と見られてきたわけですが、実は実証的な研究がなされてきたわけではない、むしろ検証を経ることなく定着してしまったイメージによることが大きいと思う、(しかもそのイメージはタキン史観が作ってきた、「インド人」イメージも同様、今も名誉回復されていない)というのが今回の僕の主張です。で、カレンとして目立つキリスト教徒カレンを中心に植民地行政府への登用を検討すると、植民地軍(以下②で)以外は必ずしも有意な「優遇」は観察できません。これに人口の8割を占めるとされる、そして英国の存在をほとんど意識せず親近感を持ったこともないし、とくに優遇された経験もない仏教徒のカレン語話者を加えるといよいよ、カテゴリーとして「カレン」が優遇されたとは言い難い、というのが僕の主張です。

では、イギリスはビルマに何をもたらしたのでしょうか。これは従来から研究の対象になってきた大きな主題ですが、僕の話と関係しては「民族社会をもたらした」ということが言えると思います。詳しくは池田の慶応公開講座レクチャー、ご覧ください。

さてそれで、植民地期のAとBとでは、どちらが独立後のカレン民族問題により大きな影響を与えたかというと、上記の通り、Bの方が大きかったというのが池田の主張でありました。

宗主国・帝国主義者・植民地主義者としてのイギリスは各地で現在の問題に至るさまざまな影響を残しています。他所での振る舞いとその影響をそのままビルマに当てはめるのではなく、ビルマ固有の統治の仕方がどのようなものであったのかまず精査し、その振る舞い・影響の副次的な説明として他所の事例を参考にするのが良いと考えています。 - Q②また、歴史書を見ますと、イギリスのビルマ植民地軍で優遇されたのはカレン族とカチン族であり、ビルマ族は将校にはなれなかった、と記載がありますが、これは間違いなのでしょうか。最も、優遇されたのはキリスト教徒である民族内でも少数派だった、という事もあるかもしれません。カチン族にもカレン族と共通の歴史的認識を持っても良いものでしょうか。A植民地軍は20世紀に入るとビルマ民族将兵が排除されていきました。ビルマ・ナショナリズムの高揚によって、カテゴリーとしてビルマ族は「治安部隊として反乱の可能性がある」と統治者側が判断したからです。ここでは民族別の政策が見て取れます。その代わりに登用したのが、キリスト教徒が多いとされるカレン・カチン・チン民族でした。これは少数民族の優遇ともいえますが、第一義的にビルマ民族の冷遇、と言えるのではないでしょうか。また、キリスト教徒のカレンもカチンもチンも、一般的にイギリスの統治に好意的であったと言っていいと思います。

以上の理由があったとしても、これによって「被支配者を分断して扱いに差をつける、互いに反目させる」という分断統治の意図を見出すことにはなりにくいと思います。ビルマ・ナショナリズムの危険という政策リスクを算定する態度は、19世紀末に全面英領化した際にFA /MBの二重統治体制を経済コストの観点から選んだ態度と同様ではないかと思います。

植民地政庁としてこの時代にも、上部機関であるインド政庁(1937まで)や英本国へのアカウンタビリティーが求められますから、あまり不合理な政策、あるいは人種的紛争を焚き付ける可能性のある政策は、忌避され却下されます。英行政文書は巨大な文書群で、この点を体系的にビルマ事例で研究をした人はまだいないと思います。僕は断片的にしか見ていませんが、文書内から見えるところの、英植民地行政官の判断は、そうとう合理的です。そして、粟屋さんが言うように「公平なアンパイア」的です。そして、もちろん、これ自体に問題があったという論点(「公平なアンパイア」の欺瞞性)も成り立ちます。

個別の英行政官はいろいろな意見を持っています。分断統治的な意見もあったでしょう。またカレン大好きな行政官もいて、たくさん本を残しています。 - Q③ASの対日離反後、FA民族は英軍下で対日レジスタンスとありますが、「敵の敵は味方」という意識でタキンとFA民族が近づくという事はなかったのでしょうか。地理的に難しかったのかな。AFAは山岳地域で、この時代も通信や行き来で困難がありましたので、互いの連携は英軍の指導を介したもの以外はほとんどないでしょう。個別の各時期のレジスタンスはいろいろと証言が残っており、カレン側ではとくにGrandfather Long Legという名で親しまれているSeagrimの話が有名です。FAのもろもろ動向は44年8月〜45年3月のアウンサンたちの地下抗日活動と接点を持ちませんでした。

しかし、日本占領期から独立交渉期の動向は、独立後のとくにネーウィン時代から政府のプロパガンダに利用され、いつのまにか「大同団結が成り立っていた」という話が信じられるようになりました。 - Q④ミャウンミャ事件は読んだような気もしていましたが、重要性は認識していませんでした。ただ、これが遠く離れた(恐らく交流もほとんどない)カレン州の民族主義感覚を高めたとは、考えにくいのですが、如何でしょうか。A42年前半のミャウンミャ事件と同様の事件が東部山地のカレン地域であるパプン県で起こったと言います。また、ミャウンミャ事件以降、とくに下ビルマでのカレン=ビルマ民族間の関係は社会的にたいへんな緊張状態になりました(これについては拙論をご覧ください)。こう言う地域間では、とくに教会のネットワークを持っているキリスト教徒カレン間ですばやく出来事の見聞が共有されたでしょう。東部山岳地帯も西部デルタ地帯もそういったカレン・キリスト教徒のネットワークで密に結ばれています。

- Q⑤独立後、タキン党が最初に内部分裂して、内戦になったという経緯は分かりますが、これがなぜ「タキン主義、ビルマ族民族中心主義への異議」となったのか、何故この分裂の動きがビルマ族と周辺の民族との闘争の原因になったのか、よくわかりませんでした。タキンが分裂したのは、その中のビルマ族以外の人たちが分かれて行ったのでしょうか。Aタキン中心主義とビルマ民族中心主義への異議というのは、少数民族系の諸団体の離反・反乱についての説明です。共産党やPVOの反乱理由は各々です。共産党はタキン内のマルクス・レーニン読書会として始まっており、日本占領期ではすでにアウンサンたちと別路線を歩んでおり、抗日蜂起で再結束するものの独立交渉期ではまた分かれていきます。PVOはBIAのビルマ侵攻で急膨張した将兵をその後の組織改変(BDA、BNA、、、)で整理した際に、アウンサンが子飼いの私兵集団として残した人たちです。

いずれも、タキンの中核や周辺にいた人たちが、独立交渉期に対話と交渉をじっくり行うことができなくて結果、離反してしまったと考えることができるでしょう。僕が扱った独立交渉期の政治は、そういったことのカレン事例です。独立交渉期の研究は相当古い時代に行われたSilversteinの「タキン万歳」史観による研究で、なぜか決定版とされてしまって、それ以降進んでいません。これもタキン史観の作用だと思います。

タキンの中にも少数民族系の人々はいました。とくにシャン人の政治家・活動家は顕著です。この人たちはながらくアウンサンたちのタキン系譜と協力を維持します。この系譜の流れについては、阪大で博士課程をしている菊池泰平君が研究していますから、彼の研究に注目ください。 - Q⑥戦後を通じてタキン党の隠ぺい工作が成功し、それが唯一の合法的な、真っ当な政党であるという歴史を残すようになったことは本当だと思いました。日本の歴史が、明治維新後を「薩長史観」で正当化したような感覚です。Aはい、この観点での比較も面白いと思います。

これからの「楽平家オンラインサロン」

7月13日は、ミャンマーのお話しです。独立系映画の発表の場として、若手関係者の登竜門になってきたワッタン映画祭で、2011年の立ち上げから主導的役割をされてきた清恵子さんが、ミャンマー映画の今を語られます。

8月10日の話題ですが、アメリカ、イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局WRFUでは、インターネットで日本とつなぎ日本語番組Harukana Showを、放送・配信しています。10年以上にわたり番組を担当してきた西川麦子さんが、この多文化接触のメディア空間につい て紹介されます。

8月10日の話題ですが、アメリカ、イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局WRFUでは、インターネットで日本とつなぎ日本語番組Harukana Showを、放送・配信しています。10年以上にわたり番組を担当してきた西川麦子さんが、この多文化接触のメディア空間につい て紹介されます。

Laphetye